Lunatic Bright Light Right

悲しいのです。哀しいのです。

どうしてこんなにも私の身の裡に狂気が在るのか。

そしてこの狂気に身を委ねる事こそが私を狂喜させることが。

衝動と思考の狭間の私は悩まずにはいられないのです。

私の行為に意味があるのか、意味を見出せるのか、或いは見出すことすら許されないのか。

答えは要りません。でも、応えが欲しい。

私の真を欲してくれる、剣と鞘(鍵と錠前)の様に対を成し得る存在を見出したいのです。

過ぎた願いだと嘲笑うのですか。

それでも限られた時間を生かされた私は、私の狂気を欲する個をこそ見出したいのです。

私を生み出した楽園などに、殺されたくはないのです。

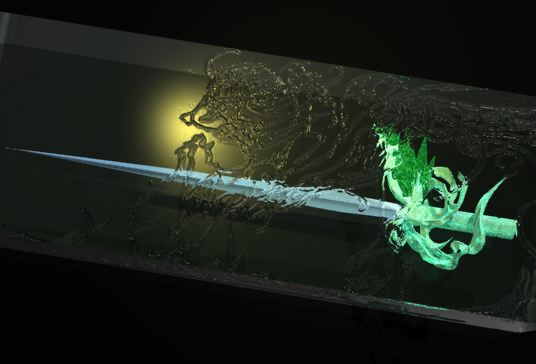

≪心地よき北東の風の願いBreeze Hope【ブリーズホープ】≫

蒼い髪が一筋、眼の前に降りて視界を遮った。彼女は手を休め、煩わしげにそれを払うと思い直して一度きつく髪を結び直す。その艶やかな輝きは壁一面に掲げられたスクリ−ンの光が与えるものであり、時折切り替えられる難解な図表と共に様々な色を帯びていた。

いつも通りの日常の、いつもの通りの正午前。

屋外に太陽は輝いていたが、窓が無ければ陽光は射さず、部屋の照明は全て町の地下にあるクォドラティック・スフィアから供給されている。照明以外の機械の輝きも同じであるし、無論、太陽だとてエネルギー源は似たり寄ったりである。しかし太陽と照明が心理的に与える影響の違いは明白であり、つまりそれはネーディアンの生活が自然な惑星上のそれとさして変わらないことを表している。大体、太陽の由来、世界の成り立ちを深く考える輩が一つの共同体の中に一体何人いるというのだろう。日は暖かく、風は爽やかで、水は甘く、炎は熱く、そして月は冴え冴えとしており、それだけが、人々にとっての真実なのであるから。

ゆっくりと伸びをして凝った肩の筋肉を解す。指先の血の気は引いており、少々不快だ。

掌を擦り合わせて温めながら隣室に移って熱い湯で手を洗い、細かい金属や高分子有機化合物の粉末を洗い落とすとやっと人心地がついた。忘れずに全身に集塵機をかけて細かい屑を完全に取り去る。それからもう一度洗剤で両手と顔を洗って外へ出た。

紫外線を殆ど含まない光が眼を射す。少し痛い気がする。

自宅の玄関前の階段をとんとんと降り、煉瓦色の石畳に足を付けた。最初の一歩は少し力が籠もっており、とす、ともぱふ、ともつかない音を立てた。まだ感覚が顕微鏡世界から戻ってきていない様で、奇妙ではある。

食料の買い置きはとうに尽きていたので、昼食と買い出しをかねてすぐ近所の“やまとや”に行こうと足を向けかけたが“どぶろく54”の味噌煮込みも捨て難い。顎に手を当てて考え込んでいた所、通行人から声をかけられた。

「あらミラ−ジュさん、こんにちは。何日振りかしら?」

近所に住んでいる武器職人の奥方だった。彼女よりもかなり年上の婦人は白いレ−スの日傘を上品に差し、薔薇色の髪をふっくらとセットしている。多少の年齢差というものは、この世界においてあまり意味を為すものでない。若々しくある事に力を注ぐ者は、いつまで経ってもある程度の若さを維持することが出来るのだから。

その麗しい婦人の問にミラ−ジュは暦表を思い浮かべ、自分が邸宅に籠もっていた時間を逆算してみた。

「一週間、かな」

「通りで見掛けなかった筈だわ。もう少し身体に気を使っても罰は当たらないんじゃないかしら」

一見、相容れないもの同士に見えないこともないが、ここはア−ムロックである。相手は何かを思い出す様に傘の軸を七度叩き、ふっと顔を上げてにっこりと微笑んだ。

「そうだわ、昨日ロックさんに回覧盤を回したの。もうそちらには回ってきた?」

「いや」

「もう、大抵ミルワードか貴女の所で止まるんだから。お手数だけれど、もしもミルワードによるついでがあったなら回して貰って頂戴な」

それじゃあね、と“やまとや”の方に向かって消えてく白い日傘を見送って、彼女は武器屋ミルワードに向かうことにした。今から彼女を追うようにして同じ店に行くのも何となく面倒臭かったからだ。まだ正午前なのであるし、日頃の運動不足を解消するという点でも、ちょっとした散歩は身体にいいことだろう。足音はもう普段通りに聞こえていて、空の輝きも眼を傷めるほどではなくなっていた。

一回深呼吸して外の新鮮な空気を全身に行き渡らせると彼女は歩き始めた。

十五分と離れていない店は武器の販売店としてはアームロック最大であり、ミラージュをはじめとする武器職人がオーダーメイド以外の作品を置かせてもらう場所でもある。

ふらりと店内に入ってきた客人を認めて店主ロックは相好を崩した。

「やぁ、いらっしゃい」

捌けの悪い武器が所狭しと並べられている中には珍しいことに何人かの客がおり・・・いや、十賢者がエナジーネーデに侵入してからは余り珍しい光景でもなくなったが、彼女はまだそれを知らなかった・・・彼女は周囲に橙色のショールを引っ掛けないよう注意を払いながら、しかし大股に店主の傍まで来ると回覧盤の旨を尋ねてみた。

「あぁ、あぁ、一昨日回ってきたかもしれん。忘れてたな」

これが答えで、ロックはよっこらしょ、と腰を屈めると小さな四角い盤をカウンターの下から取り出してミラージュに手渡した。

「まったく、伝統とはいえ、情報伝達手段としては最低の方法だねぇ」

だが、こうやってこの町の住人は絆を深めてきたのだから、無下に切り捨てる慣習でもあるまい。

盤の操作は簡単で、再生釦を押す動作には何の躊躇いもなかった。外出ついでにこのまま次にまわしてしまえばいいのである。急を要する内容は全て自宅に送られてくるものだし、こんなにも伝統的手段で送られてくる内容に本来重要性がある訳がない。

しかし、空中に立体映像として投影された(テキストの!)内容は彼女が初めて知る内容であると同時に、彼女を非常に驚嘆させるものでもあった。

「何でこんなに重要な内容があんたの所で止まってるんだ?」

呆れた声も出ようというものだ。

「重要?どうして」

しかし彼は心外とばかりに瞬きした。それから小さく言う。

「代金が正当に支払われた場合以外において、クロード一行に武器を供給しない様に。・・・本人達の成長に伴って、四つの場から徐々に与えられるらしいから余計な手出しはするなってことだ。だが、別に法的な強制力があるわけじゃなし」

その言葉に思い当たって急いでカウンターの内側を覗き、畳んで置いてあったネーデ新聞を手に取り開く。どうやら知らない内に十賢者とやらにフィーナルは占領されていたらしい。ここ一週間ばかり周囲と隔絶している間に、すっかり世間から取り残されてしまっていた様だ。ようやく彼女の直面している状況に合点のいったロックは、いつものことかと放ったらかしで溜まっていた数日分の新聞を渡し、じっくり読むように勧めた。それからそっと耳打ちする。

「丁度そこに、外から来た人達がいるんだよ」

「ソト、から?」

「そう。エナジーネーデの外から来た“クロード一行”の人達がな」

ロックの視線を追っていくと、背の高い碧い髪をした男が壁際の棚に収められた剣を物色しているのが見えた。

「何をしてるんだ?」

「見ればわかるだろう」

「いや、それはわかるんだが・・・戦争でもおっぱじめるのかい?」

「本当に何も知らないんだねぇ」

店主は溜息をつくと、もう一度、ネーデ新聞に目を通すことを強く勧めた。どうやら状況を把握する為には、それが一番賢明な方法なのだろう。

椅子に座るのももどかしく、重力にまかせて落下するよう身体を落ち着けると紙面を開く。携帯性と一覧性の良さだけはハードコピーも非ハードコピー、つまりディジタルデータに引けをとらない。エナジーネーデにおいて図書が駆逐されなかったのと同様に、新聞もまた重要な情報伝達手段として健在なのである。もっとも、ハードコピーの資料に勝る革新的な技術を実用化しないことが既に、この狭い共同体の方針であったと考えることも出来るのではあるが。

改めて大見出しの下を読めば、黒々とした活字が紙面に描き出していたのは、かつて想像だにしなかった世界の状況だった。過去の歴史の生き証人が突然現れ、フィーナルを占拠しているのだ。その上、接触の不可能だった外界の人間がやってきているとなれば、これはとんでもないことである。

今日の新聞の一面から三面までを一通り読み終えてから顔を上げると、幸い、外の人間はまだ同じ場所に立っていた。

外の人間、すなわちそれは非常に古風な言い方をすれば宇宙人である。無論他種族に対する知識が無いわけではなかったが、実際にそこにいるのとは、やはり訳が違う。これが好奇心をそそられずにはいられようか。今度はルインズフェイトを手にとって品定めしている人物の、ぱっと見たところの姿形は極普通のヒューマノイドであって何となく彼女を失望させたが、彼の耳はネーディアンとは違って鋭く突き出してはいなかった。

「あれは何ていう種族なんだ?」

店主の椅子を奪われた形になって隣に立っていたロックに尋ねる。

「服の感じと眼が二つのところを見ると、エクスペルだろう」

「あれがエクスペル、か。俺達とあんまり変わらないみたいだな」

「全員ヒューマノイドにかわりはないからね。でも妙なのもいるにはいたぞ」

「ふーん」

ありがとう、と新聞の礼を述べて椅子を返し、もう一度エクスペルなる人物の方を盗み見た。彼等が一体ここで何をしているのか、その辺りの状況はもう少し新聞を遡らなければ理解出来ないだろう。

その時、エクスペルは何を思ったのか顔を上げた。限りなく紅に近い赤茶の瞳が一瞬彼女を捉え、直ぐに逸らされる。

(お、宇宙人と目が合ってしまったね)

今日はいいことがあるかもよ、と呑気にそんなことを考えながらミラージュは数日分の新聞片手にミルワードを後にした。

きちんと結び直しておいたお陰で髪が視線の邪魔をすることはなく、宿屋の一階でミラージュが“絶品”と称される通り、確かに美味い味噌煮込みを前にして新聞に読み耽っている間にも、三人の“外界の人間”が店を訪れていた。いずれも色合いは異なるが綺麗な金髪をした人間で、二人は三十分ほど前からカウンターにいる。もう一人はつい今し方訪れたばかりで、何やら先客の二人の方に向かって話し掛けていた。どうして彼等が異邦人と判ったのかと言えば、それは先客に眼が三つあったからであった。

(テトラジェネス、と、・・・あれは何だろ・・・地球人かエクスペルのどっちかなんだけど)

今度はうっかり目を合わせることのない様に気をつけながら、紙面越しに覗き見る。エナジーネーデに何がやってこようが自分には関係ないことだ、とは解ってはいても、この野次馬根性は如何ともし難いもので。一週間の空白期間を埋めるかの様に、彼女は飽きるまで観察を続けていた。

昼食を済ませてから“やまとや”に寄って食料を補給すると、帰宅するのは太陽もいい加減傾き始めた頃だった。思わぬ時間を取られたな、と舌打ちを一つ、山の様な荷物を抱えて苦労しながら玄関の扉を勢いよく開け放ち、自動的に閉まる前に急いで体を滑り込ませる。

ミラージュ邸においては玄関とそれに続く客間、そして作業部屋が一般に向けて開放されている。それは主に、客が直接“ミラージュ”という武器職人を品定めしてから武器を注文する為であり、彼女自身がそうされることを望むと同時に、彼女もまた客を選んでいることの結果でもあった。事実、彼女は気に入らない人間に剣を鍛えたりはない。

そんな一部開け放しの邸宅が実現可能な程に町の治安はよく、そしてセキュリティも万全であった。だから彼女の外出中も作業室に鍵こそかってあるものの、玄関と客間には誰でも入ることが出来る。もっとも武器を購入するためには公式の許可証が必要であり、武器そのものが実用ではない為に、客間に客がいる状況はそう頻繁に生じるものではなかった。

勿論、稀にはある。

それが今の状況であった。

客間、という割にはやや雑然とした感の否めない部屋に男が一人座っているのを見て、ミラージュは少し驚いた。扉の開いた音にこちらを向いたその顔が、宇宙人のものだったからである。

男の口元が微かに動いた。「アームロック一の武器職人がいるというから来てみたが、女か」しかしその微かな呟きはミラージュに届くことなく。

男の次の言葉は、彼女にも解る大きさであった。

「ここにあるという武器を見せて欲しい」

「注文か?予約だけなら受け付けてるが・・・」

彼は静かにもう一度繰り返した。

「俺は、武器を見させて貰いたいと言ったんだ」

無愛想な奴だ、というのがミラージュの第一印象だった。だが彼女が思ったのはそれだけであって、取り立てて宇宙人本人に気分を害された気はしなかった。それは、宇宙人がいかにも無愛想な顔をしていたからだ。いかにも普通に長剣を下げている出で立ちもネーディアン離れしていて、正直、相手が自分と同じ生物とは思えなかったのである。だから当然腹も立たない。

「わかったよ」

荷物をひとまず机に置き、ついてこい、と作業部屋を開錠する。

「疑問がある。訊いてもいいか」

「何だ?」

おもむろに尋ねた彼に、一体何を言われるのだろうと少し肩に力が入った。

「この町の武器は品はいいが・・・高価過ぎないか?」

「高価い?あんたの所では幾らで売っていたんだ?」

男は自分達が余所者であると世間に知れ渡っているのを既に理解しているのだろう。当たり前の様に、エクスペルではしかじかの値段だったと答えた。相変わらず何を考えているのかよく分からない喋り方をしている。それはともかく、彼女はちょっと考えてから答えを返した。

「・・・さぁ、話を聞くに、需要と供給の関係だろうな。

エナジーネーデでは基本的に武器の生産が禁止されている。唯一許可されているのがこの町だが、購入するにも許可証がいる。つまり、大量生産大量販売することが出来ないから単価がどうしても高くなるって訳だ。俺等も生活しなけりゃならないからな」

後を振り返りもせずにミラージュは真っ直ぐ歩いていき、スクリーン上にコンピュータを呼び戻した。引渡しの済んでいない作品を確認するが、しばらくして眉をしかめる。

「・・・しまった、今朝方送り出しちまったんだ」

つまり、現在この邸宅にあるのは造りかけの武器か材料のみであった。この状況を説明しようと振り返り、彼女はこの宇宙人の名をまだ知らないことに気が付いた。一行の顔写真と名前の載っていたのが六日前の朝刊だったのは覚えているのだが。唯一覚えていた“ふわふわ猫耳のレオン君”は、間違っても目の前の男ではあるまい。

「そういえば、あんたの名は?」

「ディアス。ディアス・フラックだ」

「ディアス、ね。申し訳ないが、今は見せられる様なものが何もないんだ」

ディアスという名は紙面にあった気がするし、無かった様な気もする。

目的が果たせなかった割には青年に残念そうな様子は見られず、彼は作業室が物珍しいのかゆっくりと見回していた。とりわけ、造りかけのM-T変換モジュールが気になる様だ。台の上には他にも色々と置いてあったので、ひょっとしたら別のものを見ているのかもしれないが。そうしてミラージュの方を見ないまま、ディアスは言った。

「ならばいい。だが、もう少し尋ねてもいいか?」

「構わないけど」

「武器の需要が低い・・・つまりこの国では・・・違うか・・・エナジーネーデでは武器が必要ないということなのだな」

「あぁ」

「ではどうして武器を造る人間がいて、買う人間がいる」

妙な事を訊くものだと感じた。彼女にとってそれはあまりにも簡単な問であった為、反対に何故そんな事を尋ねられなければならないのか、と問い返したくすらなった程だ。しかし相手とは初対面であり、ここは丁寧に応対しておくべきであろう。ひょっとしたらその内に客になる人間かも知れない。

「まぁ、趣味だろうな。俺達は趣味で造る。買う人間は趣味だったりインテリア目的だったり。使う事は出来ないから、大抵はそのどちらかだ。だが無論、芸術的価値が認められているし、伝統を守るという目的もある」

「成程」

ディアスは納得したのか何回も頷き、低く呟いた。

「眺めるだけの武器など下らんな。装飾品には女が似合いということか」

距離が近かった為、その言葉はミラージュには非常に明瞭に聞き取れた。ジェンダーは過去の遺物である。まぁ、発展途上惑星の住人の言動を一々気にしても始まらないが・・・

「ちょっと聞き捨てならないね」

「耳がいいな。伊達に長い耳はしていないのか」

「・・・訂正してもらおうか」

「どうしてだ?」

自分の言葉がさも当然であるかの様に、ディアスは不思議そうに問い返した。

「戦いを知らない女などに武器が造れるものか」

「女だと認めてもらえるのは正直嬉しいんだが、曲がりなりにも自分はこの仕事に誇りを持ってるんでね。他人に中傷されて黙っていられる程に心も広くはないし」

ディアスが他意無く心底そう考えている風であったので、彼女の言葉から毒気は抜かれていた。だからなのか、青年はしばらく考えてからこんな答を返して寄越した。

「・・・そうだな、訂正しよう。戦いを知らないのはお前だけでなく、この邦の住人の全てだったな。この町自体が茶番だというのに、頭のよいこの邦の人間はどうしてこんな町を造ったんだ?」

駄目だ、この宇宙人に何を言っても通じない。

とりあえず落ち着け、落ち着くんだ、と武器職人は静かに深呼吸してから勧告した。

「悪いが、出ていってもらえないか。最低限の礼儀すらわきまえない奴にやる空間なんて、ここにはないからね。・・・狭いんだから」

「そしてソトの人間に全てを押し付けるという訳か」

ディアスという宇宙人の顔に初めて感情の発露が見られ、クリムゾン・レッドの瞳が蔑みの色を発する。“クロード一行”あるいは“レナ一行”の紙上評価より、《正義感溢れる》《活発な》《明るい》といったプラスイメージを植え付けられていたミラージュは首を捻った。

怒りよりも、まず疑問が優先される。

「どうしてそんな事を言うんだ?」

「・・・俺は事実を言ったまでだ」

相手が挑発にのらなかったのが意外だったらしく、攻撃的な表情が拍子抜けした様にも見えた。

「それにしては偏り過ぎている意見にも思えるが・・・何かあるのか?」

「何も。・・・それでは望み通りに失礼しよう」

クロード一行の問題=市長の領分=一体何をやらかしたんだナールの奴!という図式が一瞬にして確立を済ませ、解かれるのを待っている。ミラージュはすかさず翻ったマントの端を掴んで思いっきり引っ張った。不意の行動に、青年の長身がよろめく。

「まぁ待て」

「・・・何だ」

「そこまでいわれたら気になるじゃないか。あんたはこの町とエナジーネーデの何が気に入らないんだ」

体勢を立て直したものの、彼はこちらを向こうとはしない。

「説明するのが面倒だ」

「・・・なら、説明してくれたら剣を一つ進呈しよう」

「武器は無いのではなかったのか?」

「売り物はね。非売品なら幾つかあるんだ」

やっとこちらを向いたディアスの顔に剣士としての好奇心を見て取って、してやったりと彼女は密かな勝利感に浸った。

「交渉成立?」

恐らく赤毛の新聞記者がこの話の内容を聞いたなら、大スクープとして本社に走っただろう状況。

「手短に終わるのならな」

「それならさっさと始めよう」

【作り手と使い手の対話】

「俺は、所詮装飾品を造るのは細工師だと言ったまでだ。これ以上話すことは無い」

「しかし俺達は武器職人であって細工師ではない」

「同じことだ。戦いを知らない者に、戦いの道具は造れん。もしも戦いを知っているというのなら、何故ネーデ人は武器をとって十賢者を倒そうとしない? 俺には逃げているようにしか思えない」

「そいつは誤解だ。現にラクアにはネーデ防衛軍が結成されていて、兵士を募っているぞ」

「軍? 主要都市が乗っ取られたというのにこの邦の緊張感の無さは何だ。そんな邦の軍が戦いを知っているとは思えぬがな」

「・・・・・・あんたの言う通り、全てのネーデ人は確かに戦ったことがないだろう。

しかし飼われた鷹も、獲物の頸を折ることを忘れない。この場合の鷹はエナジーネーデだが・・・戦ったことが無い事と、戦い方を知らない事は違う。俺はどれだけの硬度と刃の角度があれば楽に骨を断てるか計算出来る。使い手に合わせて武器をあつらえることも、出来ないわけじゃない。だから俺達の造る武器は、実用のものと寸分違うものではなく、そして違う様なら、それは武器とは言えないんだ。つまり、」

「戦で命を落とした者達の悲鳴を聞いたことがあるか。腹を割られてなお死に切れぬ者の絶望を知っているか。残された者達の悲しみが解るのか。それは大抵、武器を使う者達によって引き起こされることだ・・・」

「何が言いたい?」

「武器職人は、自分の造った武器が使われるのを見届けて始めて仕事を全うできる。

武器は使われてこそ武器だ。抜かずの剣は武器ではない」

「武器が武器として使われない限り俺達は武器職人ではない、と言いたいのか?」

「武器が武器として使われることを理解していること、だ」

「それは意味のない定義じゃないか? 最近は魔物が闊歩する様になったから、この町の武器も一部で使われる様になっただろう。その武器はまぎれもなく、ここで作られてきたものだ。たとえ抜かずの剣であったとしても、鞘から抜いた瞬間には武器になる。俺達が造ってきたのは、武器に他ならない」

「話にならんな。俺は頭の半分を潰された人間や、足を砕かれて生きながら腐れていく人間を見たことがある。縦に割られ、袈裟掛けに切り捨てられて内臓を晒した人間を見たことがある。地に落ち血に塗れた指も手も腕も頭も、脚も胴体も、拾い集めて墓を立てた事がある。

自分が殺した人間の怨瑳の声に目を覚ましたこともある。

武器は道楽で造るものではない。馬鹿な人間や魔物から自分の命を守る為のみに必要なものだ。そうではないのか? 武器は断じて芸術品などではない。武器は、殺すための道具に過ぎない。そして敵を破壊する意識の無い者が造った道具は、武器にはなり得ないのだ」

「心の問題だと言いたいのか」

「そうだ。武器は心そのもの」

「では、この町にある剣やナックルは一体何なんだ?」

「言った筈だ。それらは装飾品に過ぎない」

「ミルワードにいたあんたは、武器を眺めていたな。ならば、あんたはそれを装飾品だと思ったのか?」

戦いを知らない人間の造る武器は武器としては扱われず、その邦の人々は武器を武器として使おうとはしない。それにもかかわらず、何故、人間は武器を造り、社会はそれを容認するのか。

必要のないものならば、どうして根絶してしまわないのか。

武器などあっても、余計な哀しみが生まれるだけだというのに。

そんなことが解らないネーディアンにこそ、自分は憎悪に似た感情すら覚えるのだ。

「・・・それは難しい質問だ」

彼は素直に認めた。

「見た目だけなら、エクスペルで見たどんな武器よりも素晴らしく洗練された武器がある」

「ものとしては、あんたの言う《装飾品》と《武器》は違わないんじゃないのか」

「それはそうだ。・・・あえて言えば、美しすぎる」

彼女は眩暈にも似たものを覚えた。ディアス・フラックの言いたい事は、朧げながらも理解出来る。しかし《装飾品》と《武器》の一体何が違うというのだ。この町が彼の気に食わない事だけは確かなのだが。

それ以上の言葉を思いつかずに彼女が沈黙すると、ディアスは投げ遣りとも思える台詞で対話を終了する。

「もういいだろう。久々に・・・喋り過ぎた」

ディアスは口を噤み、ミラージュの反応を待っている様であった。

「まぁ、約束は守るさ」

自覚は無いかもしれないが、かなり強張った表情をしていた彼女は、静かに然るべき場所から対話の対価としての作品を取り出す。

「ブリーズホープ。風の力を封じ込めてある剣だ」

彼女が取り出した透明な箱の中には、一振りの細身の剣が納められていた。

ディアスはすがめた目で、大きさの割にはやけに軽そうなそれを見た。

「ブリーズホープ」

箱と思われたものは水晶の様に透明な物体であり、細身の剣はその中に埋め込まれていたのであった。厳重な封が施してあるらしく、ミラージュが掌を置いて解呪の鍵言葉を呟くと暗緑色の光が明滅して刻まれた一連の紋章が浮かび上がる。そのまま彼女の手はするりと沈み込み、水晶の中で滑らかに動いて剣を掴んだ。もう片方の手も同じく水晶の中に差し入れ、両手でゆっくりと取り出す。

相手がその現象を奇異に思っているのを感じ、ミラージュは説明した。

「盗まれても使えないように、普段は封印しておくんだよ。それにオリハルコンが混ぜてあるからこの入れ物自体が軽くて扱い易いんだ」

「軽かったら、その分盗み易いだろう」

当然の様に、ディアスの常識では当然でない回答が為された。

「盗まれるよりも、使われる方が問題なんだ。この邦ではね」

くるりと柄の方を向けて手渡されたのは、翠の色合いの細身で優雅な剣だ。実戦で使用してみないことには断言出来ないが、華奢に見える割に案外出来は悪くない。今、この剣で試しに目の前の人物を切ったなら、彼女はどう思うだろう。物騒な想像を実行には移さず、彼は至極普通の質問をした。

「鞘が無い」

「鞘? 欲しいのか」

「当たり前だ」

「鞘は交換条件には入っていなかったね」

「・・・ここの剣は何時でも既に抜き放たれているのだな」

「ブリーズホープ自体の感想は? 気に入って貰えると一応嬉しいんだが」

もう一度、ディアスは手の内に目を落とす。

「使ってみないと何とも言えん」

「使う気はあるのか?」

「無い、とは言えん」

何か面白い事でも思いついたかの様に、顎に手を当てて笑っている。

「だったら鞘も付けよう。鞘の代金は、“その剣で何をしたのか”、そいつを教えて欲しい。

勿論、感想も受け付けるけどね」

「下らんな」

「まぁそう言うなって。俺にも仕事を全うさせてくれたっていいじゃないか」

ディアスは、自分の言葉に足をすくわれたことに気付く。けれども考え直した。ここにくればもっと面白いものが見られるかも知れない・・・例えばこのブリーズホープの様に。

「考えては、おこう」

にしても・・・いきなり違反してるんじゃないか、俺。

回覧盤の内容をふと思い出し、作り手は虚空に向かって微笑した。

“クロード一行”に与えたあの武器は、一体何を殺すのだ?

→Next

後書き・・・レッドアラートな感じなので、危険だと思ったら退避して下さい。

続き物っぽいですが、続かない可能性の方が高いです。

続くとしたら、こんな感じで全四話位になりそうなのですが・・・その度に3Dで武器モデリングに挑戦するのか自分?!という感じです。ただ3Dソフトをいじりたかっただけなのですが、今回はへろへろブリーズホープ想像図付きです。持ちにくいだろう、とかセンスないだろう、とか突っ込まれても何とも言えない代物です。

えぇとこの話、実は全部出来てから更新しようと思っていたのですが、どうも終わりそうにないと判断して、ここで切ってしまいました(汗)ここで更新しないと、絶対もう更新しないだろうと思いまして。自分では意図的に遊んでいるつもりです。内容はともかく、文章的にもう好き勝手ですね。会話は長いし、文はいつも以上に散漫ですし。同音異義語とか。「武器」という単語も非常に多い。

でも、書いていて結構楽しいからいいかな、という感じです。

勿論、読んで下さる方が少しでも楽しい方が嬉しいのですが。

書いていて自分で大混乱に陥っている話でもあります。意味不明なのはいつものことですが、今回は本当に筋が通らないというか何というか。フィーリングここに極まれり、です。続くとして、一体どんな風になるのか、自分が何を書きたいのか、さっぱりわかっていないので、身動きのとりようがありません。大体、私はディアスの様に何かを剣で殺したことはありませんから(汗)

KALos EIDOs VISIONaryの後書きで私が言っていたカップリングが実はディアス×ミラージュだったのですが、まぁこの話はどうしてそんな展開になるのかという説明でもあったりするわけです。だから続かないと意味不明なんですがね。カップリングというよりはほぼコンビに近い状態とも思われるのですが、自分でもよく解らないです。

まぁ、ちょっと語りたい気分なので語ってみたいと思いますが・・・

ディアスというのは実はクロード以上に平和主義者なんだと思うのです。両親やセシルを守れなかった不甲斐なさその他諸々の感情が彼を戦場に駆り立てているのでしょうが、そこには世にある全ての戦いを終わらせたいという願いがあるという気がします。でも、同時に純粋に相手を屠るのが彼にとっては快感なのだろうとも思います。う〜ん、二律背反。クロードとは違い、ディアスは『守る為の強さ』を定義する機を逸してしまったのではないかなぁ。

対してミラージュはエナジーネーデという極狭い共同体の中で、全く意味の無い武器を造り続けていますが、その自身の無意味な行動に漠然とした疑問を持ち続けている訳です。この話が続くとすれば後の展開にも関係しますが、彼女にとっての武器とは衝動からくる自己表現であるにもかかわらず、彼女の思考結果としては武器という作品はあまりにも意味の無いものである、という感じでしょうか。彼女の存在意義自体が薄い、つまり幻影の様である。もっと穿てばエナジーネーデという共同体の生み出した過去の幻影ですか。(最早意味不明)そんな衝動的に武器を造る彼女にとって、衝動的に武器を振るうディアスは、本来エナジーネーデでは出会える筈の無い理想的な武器の使い手だったかなぁと。例えばクロードの様な『守る』という大義の為に武器を使う人間では、駄目なのです。ミラージュは明確な理由があって武器を造っているわけではないですから。そういう意味ではアシュトンでもいいのかもしれませんが、アシュトンは『強くなりたい』のであってあまり破壊衝動はなさそうですし。

だからまぁ、カップリングとは言いつつも、彼等がらぶらぶというわけでも無いんですね。友情や愛情を越えた何か『こいつしかいない』という感情は一体何と表現するものなのでしょう。個人的にはらぶらぶでもいいんですが、私には想像つきません。愛着は深くなるとは思いますが・・・確かに友情も愛情も愛着であるとは思いますけれど(爆)

ちなみに話の中で延々と続く対話ですが、はっきり言ってあんな議論に意味は全く無いのでしょうね。だから途中から食い違ってくる部分も出てきたり。自分の構想力の言い訳にもなってしまいますが(汗)、記録を逐一とって読み返せる状況でない限り、現実の人間の議論・討論もそんなものだと思います。この話で意味があるのは、対話したという事実であって、そこから導きだされる結果ではないのです。対話したことによって、彼等は自分が何を考えているのかをより明確に感じることが出来る様になる、という過程を書いてみたかったのですが・・・難しいですね。

全体的に爆走していますが、個人的には割と大真面目に書いているのです(笑)

もっと賢くなりたいものです・・・ 00.02.27 01:15 A.M. 良

訂正 00.08.19 03:20 P.M. 良